Уважаемые читатели!

В современном мире развития информационных технологий: интернета, телевидения, взрослые и дети испытывают дефицит знаний о национальных традициях, культуре, быте народа.

Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и согласия в нашем многонациональном государстве.

Культура – это материальные и духовные ценности, которые создаёт человек на протяжении своей истории. К духовным ценностям относятся: произведения искусства: музыка, живопись, архитектура, а также научные открытия и гипотезы, традиции и обычаи, обряды и язык, верования и мифы, нормы и идеалы.

Все славяне — мы едины, несмотря на границы государств и разные языки, на которых мы говорим.

История

Народные промыслы уходят корнями в историю местности, на которой они возникали. Они появились в результате необходимости людей создавать предметы быта, одежды из доступных материалов. Эти изделия часто выполняли практические функции. Но со временем они стали служить средством самовыражения. Выделилось направление народных художественных промыслов — форм народного творчества, которые ориентировались на создание художественных изделий утилитарного или декоративного назначения. Народные промыслы объединяют культуру и историю народа, мастерство передаётся из поколения в поколение.

Виды народных промыслов

Существует много народных ремёсел и художественных направлений. Выделяются основные виды:

- роспись —художественное оформление предметов узорами и сюжетами

- игрушка —изготовление деревянных и глиняных игрушек

- керамика и фарфор —создание посуды и декоративных изделий из глины и фарфора

- литьё, филигрань —работа с металлом, создание ажурных узоров

- кружева и вышивка —тонкое рукоделие с использованием нитей

- ткачество и вязание —изготовление тканей и изделий из шерсти и пуха

- резьба по дереву и бересте—создание узорных изделий из дерева и бересты

- плетение из лоза, соломы, бересты —изготовление корзин, предметов быта.

Материалы и технологии народных промыслов

- использование природных материалов: дерево, глина, металл, ткань, береста, пух

- применение ручных и простых механических инструментов

- уникальные техники росписи, резьбы, плетения, вышивки, передающиеся из поколения в поколение.

Народные промыслы России

Русские народные промыслы являются частью национальной культуры и отражают традиции разных областей. Названия промыслов обычно соответствуют местности, где они возникали и развивались. Среди наиболее известных:

- хохлома — деревянная посуда с золотисто-красной росписью на чёрном фоне

- гжель— фарфор и керамика с сине-белой росписью

- дымковская игрушка — яркие глиняные игрушки

- богородская резьба— деревянные резные игрушки и изделия

- вологодское кружево — тончайшее кружево ручной работы

- оренбургский пуховый платок— тончайшие вязаные изделия из козьего пуха и основы из хлопчатобумажной нити.

Значение и роль народных промыслов

Народные промыслы играют важную роль в сохранении культурных традиций. Они помогают развитию мастерства населения, производству сувениров и предметов быта. Изделия народных промыслов популяризируют русскую культуру в мире.

Русский народ – поистине уникальный народ, который наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Русский народ продолжает отмечать языческие праздники, верить в многочисленные народные приметы и предания. Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купала.

Много у русского народа чудесных напевных песен, красивых зажигательных танцев, старинных обычаев и традиций. А в каком народе живешь- таких обычаев и держишься. Пожалуй, самый красивый и интересный из них-это деревенские посиделки. В старые добрые времена собирались вместе красны девицы да добры молодцы, коротать долгие зимние вечера. Время проводили за любимым занятием: кто за прялкой, кто вышивает, кто вяжет, кто из глины посуду лепит. А затем отложат на время свои дела и начинают все веселиться: песни петь да плясать, игры разные затевать, шутки да прибаутки рассказывать.

Что же такое народный промысел? Прежде всего это жизненно необходимый труд, ведь все что производится, непосредственно связано с устроением жизни человека, будь то посуда или дом, или девичье украшение. Но в тоже время -это искусство. Ведь украсить дом деревянными кружевами и полотенцами, посадить конька на крышу и петуха на ворота, да причем так, чтобы люди в восторге останавливались перед таким творением, сможет не каждый, а лишь народный умелец, мастер.

Народные промыслы — особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Из сырья, которым богаты отдельные земли, местные мастера создавали по-особенному украшенные изделия ручной работы

Изначально украшение жилища, утвари, одежды имело не только эстетическое, но и мифологическое значение.

Например, петух, обозначавший чаще всего благополучие и процветание дома, в то же время был символом, оберегом от нечистой силы. В сказаниях говорится-первые петухи прогоняют нечистую силу. Петух открывает новый день, который должен быть счастливым и добрым. Поэтому петух- один из основных элементов в вышивках, орнаментах.

Венчающий крышу народов севера конек — охлупень — древний славянский символ солнца.

Чем народный промысел отличается от декоративно-прикладного искусства?

Декоративно-прикладное искусство может создавать один художник, нередко с академическими знаниями. Промыслы же обязательно основаны на традициях какой-либо местности. В старину люди целыми деревнями работали бок о бок, обменивались идеями и передавали знания детям. Со временем сюжеты обретали глубину, а мастерство становилось все более отточенным. Художники объединялись в артели, открывались целые фабрики. Многие изделия стали символами своих районов: в их линиях и расцветках отразилась философия местных жителей, коллективное понимание красоты.

Ещё чем славится Россия? Народные художественные промыслы России — огромное и духовное богатство. Это гончарные изделия, игрушки, резьба по дереву, художественная обработка металла и роспись по дереву, русское кружево. В России народных художественных промыслов великое множество, вот и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них.

Металлообработка

Кузнечное дело получило широкое распространение на Руси в 17-18 веках. Издавна оно было окружено различными поверьями. Считалось, что кузнецы находились под покровительством бога Сварога и могли врачевать болезни, ворожить и отгонять нечистую силу. Мастера выполняли чеканки, заказы для сельского хозяйства, оружие и другое.

Чеканка — способ обработки металлов давлением, при котором на заготовку наносят неглубокий рельеф путем сильного нажатия инструментом, имеющим выступы.

Тула — один из старейших промышленных центров «России”. В 17 веке возникли первые в России железоделательные заводы. Тульский кузнец Никита Демидов построил две домны и молотовые мастерские. Вслед за Демидовыми металлургические заводы в Тульском крае основали также и другие казенные тульские кузнецы.

В Туле стало развиваться кузнечное дело. С конца 17в. стали известны тульские мастера оружейного дела. Одним из важнейших мероприятий правительства Петра I по дальнейшему развитию и улучшению оружейного производства в России Тула стала центром ремесла. В 1712 г. по указу Петра I в Туле был основан государственный оружейный завод. Оружие русских мастеров славилось не только в России, но и за её пределами.

Самовар – исконно русское изобретение. Долгое время считалось, что впервые появился он в Туле. Есть документ – подтверждение, что именно в Туле в 1778 году мастер Назар Лисицын открыл первую в России самоварную мастерскую. Через тридцать лет таких мастерских было уже 8, а к 1850 году – аж 28! Недаром Тула называется самоварной столицей!

Тула Тулой, но есть свидетельства, что первые в России самовары были изготовлены примерно в 1740 году на Урале, на Иритинском заводе. И были они не только металлические, но и из фарфора, из фаянса и даже из хрусталя. Кстати, русские солдаты, придя в 1813 году в Париж (в войне с Наполеоном), подарили самовар Европе.

Чем хорош самовар?

В летнюю жару не надо печь топить, чтобы воду согреть. А чай прежде пивали неспешно, дюжинами чашек, с разговорами и пересудами, особенно после баньки. Чаем трапезу начинали, а потом в продолжении обеда, и чаем трапезу заканчивали.

Для мастера – самоварщика самовар не просто изделие, он – произведение искусства. Каждый мастер стремился придать самовару особую форму, украсить его чеканкой, гравировкой, сканью и эмалью, чернью или росписью.

Великоустюжское чернение по серебру

Великоустюжское чернение по серебру в Великом Устюге появилось в X веке, однако широкое развитие получило только в XVII. Заключается в украшении черненёнными рисунками различных серебряных изделий.

Каслинское литье

Каслинское литье — художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе Касли.

Матрёшки

За долгие века существования русского государства народная мудрость закрепилась в пословицах, поговорках. Русский народ славится своей выдумкой, фантазией, трудолюбием. У русского народа золотые руки. Эти руки сотворили игрушки, которые и поныне живут в наших домах.

Матрёшке чуть больше 100 лет. Биография её начинается с одного незначительного случая. Есть в Подмосковье старинное село Абрамцево. В 18 веке усадьбу купил богатый человек, которого звали Савва Мамонтов. Он организовал мастерскую художников, музыкантов, артистов.

И вот однажды к обитателям Абрамцева попала японская деревянная кукла. Это была фигурка добротного лысого старика. Изображала она мудреца. И звали его фукурума. Но кукла эта была не простая. Фукурума раскрывался, и в нём находилось ещё несколько фигурок, вложенных одна в другую. Эти фигурки понравились всем, и они послужили прообразом нашей матрёшки.

В России было игрушечное царство, а находилось оно в Троице-Сергиевском Посаде. И вот оттуда был призван лучший мастер игрушечных дел Звёздочкин. С большим старанием вручную, изготовил он первую модель. Вот так явилась миру новая игрушка. Окрестили её матрёшкой. Затем она появилась на базаре. Она привлекала внимание покупателей своей оригинальностью, стала пользоваться популярностью и спросом.

Такое удивительное зрелище завораживало не только детей, но и взрослых. И тому есть объяснение. В 1904 году приходит заявка на изготовление и продажу матрёшек для Парижа. С этого момента начинается массовый вывоз русских матрёшек за границу. В 1913 году для выставки игрушек в Петербурге была выполнена 48 –местная матрёшка. Игрушку полюбили всюду.

Жостовская роспись

В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические заводы Демидовых, зародился новый вид промысла. Местные мастера стали расписывать металлические подносы. Интересно, что такие мастерские появились в городах, где немалую часть населения составляли старообрядцы, которые до сей поры имеют там моленные и храмы. Это Нижнй Тагил, Невьянск и Выйск, основанные в 1722 году. Так появились так называемые тагильские подносы. Промышленники Демидовы, курировавшие этот промысел, весьма заботились о качестве и художественной ценности изделий. С целью обучения и подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году школу. Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря этой школе и самому авторитетному ее преподавателю — выпускнику Императорской Академии художеств В.И. Албычеву.

Палехская миниатюра

В нашей стране и далеко за рубежом широко известна палехская миниатюра. Это тот редкий случай, когда народный промысел сформировался не в старину, а уже в советское время, вскоре после революции. Это необычное ремесло стало известно благодаря мастерам поселка Палех Ивановской области. В прошлом это село находилось на территории Вязниковского уезда Владимирской губернии, известного иконописными мастерскими и старообрядческими скитами. (Примечательно, что в этих краях проживал известный старообрядческий отшельник Вавила. Родом из Франции, он пришел на владимирскую землю, чтобы принять Старую Веру и вести уединенный образ жизни).

После октябрьской революции и начала гонений на религию палехским иконописцам пришлось искать новый способ заработка. Таким образом, многие переквалифицировались в мастеров лаковой миниатюры. Этот вид миниатюры выполняется темперой на папье-маше. Как правило, расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, игольницы и другое. Роспись делается золотом на черном фоне. Оригинальная технология прошлого столетия, которую применяли первые палехские умельцы в 1920-30-е годы XX века, сохранилась частично.

Характерные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Немало сюжетов посвящено событиям истории, включая революцию и гражданскую войну. Есть цикл миниатюр, посвященный освоению космоса. С начала XXI века среди некоторых мастеров, работающих в палехской манере, наблюдается тенденция возврата к иконописным сюжетам.

Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики, находящихся под Москвой.

Секреты красоты таятся в самой природе. Происхождение слова «Гжель» краеведы связывают со словом “жечь”, которое имеет прямое отношение к промыслу – изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой температуре. Так и распространилось на всю округу это название, где и развивался народный керамический промысел.

Самое первое упоминание о Гжели встречается в завещании Ивана Калиты в 14 веке. Затем это название повторяется в духовных грамотах других князей и в завещании Ивана Грозного.

Издавна Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины 17века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам». Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу для медицинской посуды.

Мастера Гжели постоянно находились в поиске нового. Примерно до 14 века в Гжели изготавливали гончарную посуду для крестьянского быта. Посуду и игрушки делали из белой глины, наносили орнамент синей краской и покрывали лаком.

Семикаракорская керамика

Гончарный промысел зародился в окрестностях Семикаракорска столетия назад. В 1930-х годах отдельные частные мастерские объединились в Семикаракорский райпромкомбинат, а с 1972 года предприятие стало выпускать расписной фаянс. Со временем сложился особый дизайн посуды с изображением степных растений Донского края с мелкими соцветиями. Они задали и характер работы художников — аккуратные дробные мазки с особенно нежными, акварельными переходами. Семикаракорская роспись передает красоту Донского края, отображает казачьи фольклорные мотивы, обращается к творчеству местных писателей и поэтов — например, к произведениям Михаила Шолохова.

Хохлома

Хохлома зародилась в XVII веке в деревнях Нижегородской губернии. Название пошло от большого села Хохлома, куда мастера везли товар на продажу. В развитии промысла роль сыграла близость Волги: река была важнейшим торговым путем, так что хохлома попадала даже в Среднюю Азию, Персию и Индию. Чтобы расписать деревянную ложку, ковш или другой предмет, сначала его покрывают специальным грунтом — вапой. Вапа — это мелкозернистая глина из которой делают очень жидкий раствор с добавлением мела. После просушки и шлифовки заготовку пропитывают олифой и натирают металлическим порошком: в старину использовали оловянный, а сегодня — алюминиевый. На этом этапе изделия выглядят полностью серебристыми. В таком виде они направляются в цеха росписи, где применяются термостойкие минеральные краски. Роспись несколько раз покрывают лаком и закаливают в печи. После легкого обжига лак желтеет —и светло-серебряный металлический фон становится фирменным медово-золотистым.

На всю Россию известна нижегородская декоративная хохломская роспись. Промысел зародился в XVII веке в селе Хохлома. Оно расположено на территории бывшего Семеновского уезда Нижегородской губернии, известного в старину крупными старообрядческими монастырями, такими как Шарпанский и Оленевский скиты. Не случайно в знаменитом романе Андрея Мельникова (Печерского) старообрядцы Семеновского уезда занимаются изготовлением деревянной посуды. Занимались этим и в Хохломе. Хохломские мастера тем не менее стали известны на всю Россию необычными яркими росписями. Расписывали они деревянную посуду и мебель. В основном использовались черный, красный, золотистый, иногда зеленый цвета.

Чтобы добиться характерного именно для хохломы золотистого цвета, местные мастера при выполнении росписи наносят на поверхность изделия серебряный оловянный порошок. После этого покрывают лаком и три-четыре раза обрабатывают в печи, чем достигается уникальный медово-золотой цвет, который придает легкой деревянной посуде эффект массивности.

Вышивка

Искусство вышивания имеет многовековую историю, оно начало развиваться в 9-10 веках. Это фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей.

Крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое к свадьбе (куда входило большое количество рубах, передников, сарафанов, до 20 полотенец, подзоров и столешников) и украсить их яркой, многоцветной или белоснежной вышивкой. Соответственно своему назначению каждая рубаха имела особый характер декоративного украшения.

Перед свадьбой на выставке приданого по количеству холста, по совершенству вышитого узора односельчане оценивали трудолюбие невесты, ее способность к домашнему ремеслу. По вещам, выполненным руками невесты, определялось, какая хозяйка входит в дом.

Вышивка выполнялась разным способом — росписью, крестом, счетной гладью, набором. В разных регионах вышивали свои особенные узоры и орнаменты.

Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивки на рубахах располагалась на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (т.е. по вороту, рукавах, подолу) и выполняли роль оберега. Расположение узора и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани.

В вышивке полотенец нашли свое отражение идеи, связанные с культом плодородия и культом предков. В первую очередь это касается орнамента народного шитья, в котором вплоть до 2-й половины XX века сохраняются древние символы.

Вышиванием занимались в зимнее время. Собирались девушки и женщины вместе в одной избе, занимались рукоделием, при этом напевая песни.

Оренбургский пуховый платок

Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из уникального пуха оренбургских коз, нанесенного на специальную основу (х/б, шелк или другой материал).

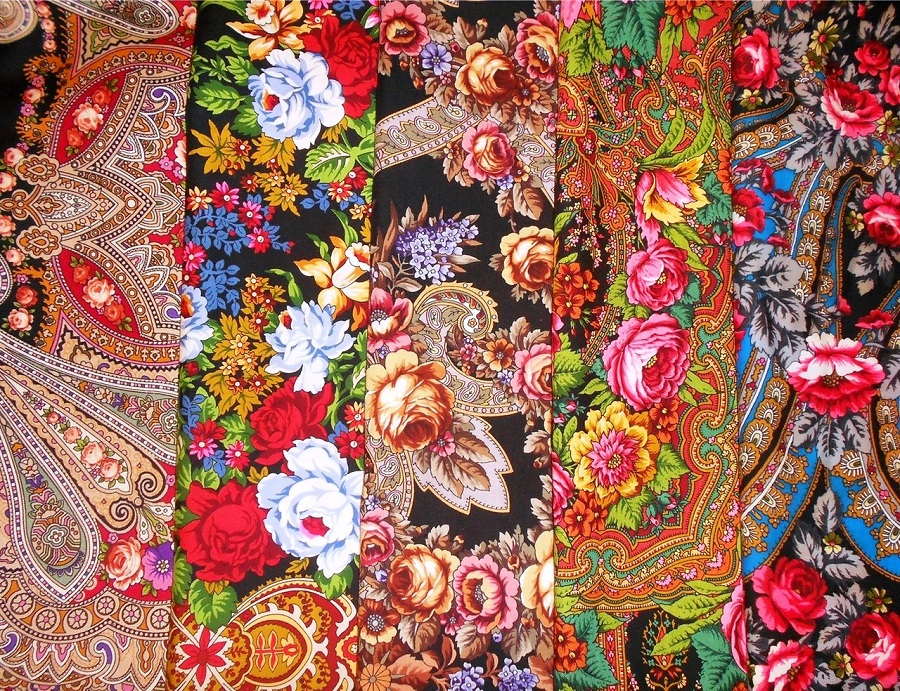

Павловопосадские платки

В середине XIX века в городе Павловский Посад стали производить шерстяные платки с так называемым набивным рисунком, который наносился на ткань при помощи форм с рельефным узором. Павлопосадские платки — это изделия традиционно черного или красного цвета с объемным цветочным узором.

В 70-х гг. XIX века формируется привычная нам палитра платков, расширяется ассортимент платков с натуралистическими цветочными мотивами. Мастерицы отдают предпочтение изображениям садовых цветов, прежде всего розам и георгинам.

Из века в век, из поколения в поколение сохранялись и развивались народные промыслы. Каждый мастер передавал собственное умение детям, а те — своим детям. Были и талисманы от сглаза, огня, воды- сделанные своими руками.

Культурное наследие России — это ценные с исторической и культурной точки зрения материальные и духовные объекты, являющиеся национальным достоянием.

- Памятники — это материальные культурные объекты, служащие напоминанием о важных событиях в истории.

- Ансамбли — это четко локализуемая группа памятных строений с исторически сложившейся вокруг них территорией.

- Достопримечательные места — исторически сложившиеся территории, включающие не только творения рук человека, но и объекты природы, расположенные рядом.

Среди историко-культурного наследия отдельно выделяется категория «особо ценные объекты». Это уникальные и выдающиеся для России памятники, музеи, научные и образовательные учреждения.

Среди них:

20 музеев-заповедников (в том числе Московский Кремль, комплекс «Сталинградская битва», Архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и др.);

16 музеев (Кунсткамера, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Третьяковская галерея и др.);

17 высших учебных заведений (МГУ, Московская консерватория, Академия русского балета и др.);

8 архивных учреждений (Государственный архив РФ, Госфонд теле- и радиопрограмм и др.);

5 театров (МХАТ имени А.П. Чехова, Большой и Малый театры в Москве, Александринский и Мариинский театры в Санкт-Петербурге);

2 научных учреждения («Пушкинский дом» и «Пулковская обсерватория»);

2 национальных библиотеки (в Москве и Санкт-Петербурге);

2 художественных организации (Академия художеств в Москве и Жостовский промысел);

1 общенациональный мемориал воинской славы (Москва).

Особо ценные памятники России, находящиеся под охраной ЮНЕСКО

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в общей сложности были внесены 29 объектов из России.

Среди объектов, уже находящихся под охраной ЮНЕСКО:

18 — памятники культуры;

11 — природные достопримечательности.

6 из 18 памятников культуры признаны шедевром — непревзойденным и уникальным творением человеческого гения.

Это:

- Историко-художественный центр Москвы, включающий Кремль и Красную площадь.

- Центральная часть Санкт-Петербурга с прилегающим комплексом зданий.

- Кижский погост (Карелия) — шедевр деревянного северного зодчества XVIII-XIX вв.

- Белокаменные церкви XII-XIII вв. бывшего Владимиро-Суздальского княжества.

- Ансамбль Ферапонтова монастыря XV-XVII вв., расположенный в Вологодской области.

4 из 11 географическихобъектов признаны природным феноменом исключительной эстетической ценности:

Девственные леса Коми. Самые большие нетронутые леса в Европе площадью более 3-х млн гектаров. На территории обитает большое количество редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу.

Вулканы Камчатки. В этом регионе сконцентрировано множество уникальных природных феноменов, обусловленных сочетанием ледников и вулканической активности.

Плато Путорана (Красноярский край). Славится не только своими живописными панорамами, но и исключительной сохранностью арктической и субарктической экосистем.

Озеро Байкал. Водоем обладает многими уникальными характеристиками. Это самое древнее и самое глубокое озеро в мире. Пресноводная экосистема Байкала благодаря изолированному положению сохранила следы эволюционных процессов и имеет важное научное значение.

Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: http://unesco.ru/unescorussia/sites/

Объекты ЮНЕСКО в России: обзор наиболее значимых природных и культурных мест [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://nfr-travel.com/blog/obekty-yunesko-v-rossii/

Объекты нематериального культурного наследия включают в себя:

Устное народное творчество:

- сказки, эпические песни,

- эпические сказания,

- былины,

- фольклорная проза.

Устное народное творчество Русского народа [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://schci.ru/ustnoe_narodnoe_tvorchestvo.html

Исполнительские искусства:

- песенное искусство,

- танцевальное искусство,

- музыкально-инструментальное искусство,

- театральное искусство (народный театр, народный цирк и т. п.),

- сказительство.

Фонд «Русское исполнительское искусство» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://fondrii.ru/

Празднично-обрядовая культура:

- праздники,

- обряды,

- ритуалы.

Русские народные праздники и традиции [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://schci.ru/traditsii.html

Техники и технологии:

- техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами;

- техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами;

- техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом;

- техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой.

Самые популярные народные промыслы [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://www.qtech.ru/kulturnoe-nasledie-rossii-2022/

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла». Д. С. Лихачев

Богата наша Россия на праздники, обряды, традиции, которые передаются нам от поколения к поколению. И мы не забываем это наследие, это богатство, стараемся беречь и хранить, потому что это всё наша Родина, наша Россия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бардина, Рената Аркадьевна. Изделия народных художественных промыслов и сувениры: (Товароведение и орг. торговли): [Учеб. пособие]. – 1986. -(Профессионально-техническое образование)

- Иванова, Юлия. Матрёшка: кукла с секретом: [для младшего школьного возраста: для чтения взрослыми детям] / Юлия Иванова; художник Наталия Кондратова. — 2020(Настя и Никита. Вып. 118)

- Каплан, Нина Ильинична. Народные художественные промыслы: [Учеб. пособие для сред. проф.-техн. уч-щ]. – 1980. — (Профтехобразование. Декоративно-прикладное искусство)

- Лыкова, Ирина Александровна. Волшебное кружево: [художественный альбом для детского творчества : учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов дополнительного образования и родителей] : соответствует ФГОС / Лыкова И. А., [Касаткина Е. И., Лисенкова О. В. ; худож. Грушина Л. В.]. – 2014. — (С чего начинается Родина. детям о народной культуре)(Программа художественного образования «Цветные ладошки»)

- Митлянская Т.Б., Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока: Кн. для учителя / [Т.Б. Митлянская, Л.И. Чубарова, В.Г. Смолицкий и др.]; Сост. Т.Б. Митлянская. — 1983

- Народные художественные промыслы СССР: [альбом]: по материалам Всесоюзной выставки, состоявшейся в Москве в 1979 году / автор вступ. ст. и отв. ред. К.И. Рождественский; сост. и авт. аннотаций к разделам: И.А. Романова, В.А Елкова, З.А. Литвинова, Л.Ф. Романова. — 1983

- Разина, Татьяна Михайловна. О профессионализме народного искусства: специфика прикладного искусства: эстетическая природа ремесла: народное искусство и художественные промыслы: самодеятельное творчество / Т. М. Разина; [редактор Т. Г. Гурьева; художник А. П. Платонов]. – 1985. — (Искусство. проблемы, история, практика)

- Русские художественные промыслы / [ред. группа: М. Шинкарук, Л. Кисилева, О. Блинова и др.; отв. ред. М. Шинкарук]. – 2011.- (Самые красивые и знаменитые)(Аванта+ мир энциклопедий)

- Соколова, Марина Станиславовна. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: учебное пособие для студентов вузов / М. С. Соколова. – 2005. — (Учебное пособие для вузов)

- Уткин, Петр Иванович. Народные художественные промыслы: [учебник для профессиональных учебных заведений] / П. И. Уткин, Н. С. Королева. — 1992

Викторина «»Русские народные промыслы«

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ответственный: Олейник Н. А.